低重心設計で、小さな車体に高性能な専用電子デバイスユニットを組み込んだ、高精度なシャシー。 そして様々なクルマに載せ替えられるように、ホイールベースは可変式となっています。

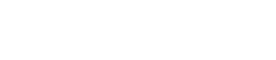

超精密シャシーを有するミニッツは、モーターを後部へマウントした2WD仕様の【MR-03】。

そして、4WD仕様の【MA-020S】はモーターが左側中央にレイアウトされています。

超精密シャシーを有するミニッツは、モーターを後部へマウントした2WD仕様の【MR-03】。

そして、4WD仕様の【MA-020S】はモーターが左側中央にレイアウトされています。

クルマが曲がるとき、内輪と外輪では軌道が異なるが、ミニッツスポーツは、スムーズなコーナリングが行えるように“べベルギア式”高性能デファレンシャルギアを標準装備。

クルマが曲がるとき、内輪と外輪では軌道が異なるが、ミニッツスポーツは、スムーズなコーナリングが行えるように“べベルギア式”高性能デファレンシャルギアを標準装備。

【MR-03/MA-020S】共にストロークに応じたキャンバー変化を実現した“VCS(バリアブルキャンバーサスペンション)”を新開発。オン・ザ・レールと形容したいステアリングフィール。 さらにストロークに伴う、トーインやトーアウトの動きを排除して常にニュートラルなステアリングフィールを叶えることに成功している。

フロントのロア&アッパープレートとステアリングタイロッドの交換で、ナロー、ワイド両トレッドに変更可能。

サスストロークに伴うキャンバー変化の最適化を実現したVCS(バリアブルキャンバーサスペンション)を導入。

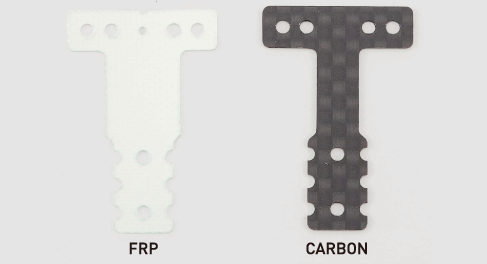

リヤサスプレートのしなり加減で前輪の接地性をコントロール。

リヤサスプレートのしなり加減で前輪の接地性をコントロール。

信頼性が高く、アライメント変化の少ないストラット式サスペンション。

信頼性が高く、アライメント変化の少ないストラット式サスペンション。

ミニッツレーサースポーツシリーズは、手軽に始められるR/Cカーでありながら、その走行性能は“レーシングカー”です。数多く準備されているオプションパーツを使って走りを進化させることができます。また、ドリフト走行では単に速さではなく、いかにカッコよく決めるかが重要。クルマをドレスアップすることで、その魅力は加速します。

ミニッツレーサースポーツシリーズは、手軽に始められるR/Cカーでありながら、その走行性能は“レーシングカー”です。数多く準備されているオプションパーツを使って走りを進化させることができます。また、ドリフト走行では単に速さではなく、いかにカッコよく決めるかが重要。クルマをドレスアップすることで、その魅力は加速します。

自宅でも気軽に遊べるミニッツは最高。

“眺めて、走らせて、いじって、集める。”と

4拍子揃ったこのアイテムは、

車好きなアナタなら、絶対ハマること間違いなしです。

自宅や室内でパイロンをコースに見立てて、

グリップ走行でタイムトライアルも楽しい遊び方。

買ってすぐ走らせられるのがミニッツ。

買ってすぐ走らせられるのがミニッツ。

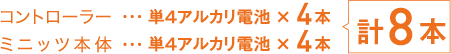

コントローラーとシャシー本体に単4アルカリ電池(別売)を入れて、ボディを慎重にシャシー本体に装着してください。

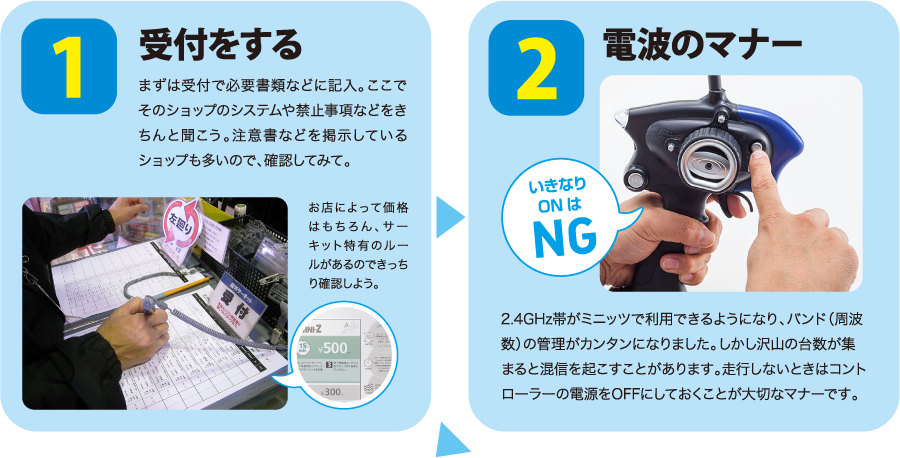

いよいよコントローラーの電源をオン!

次に本体の電源をオン!

※電池1セットの走行時間は約50分です。

※電池1セットの走行時間は約50分です。

コントローラーをにぎったら“ゆーっくり”左手の人差し指でスロットルレバーを引いてください。これがアクセル。そして反対に押す操作を行うと、ブレーキが掛かります。停止状態(ニュートラル)から押すとバックします。そしてコントローラー中央でタイヤのカタチをしているのがステアリング(ハンドル)。やさしく左右に回してみましょう。「ちょっとずつ」動くのがわかりましたか?これがミニッツが本格的なR/Cカーの証明。つまり、繊細な操作ができてしまう。これは様々な部品が精密にできていて、構造的にも実物のクルマとほぼ同じだからです。

コントローラーをにぎったら“ゆーっくり”左手の人差し指でスロットルレバーを引いてください。これがアクセル。そして反対に押す操作を行うと、ブレーキが掛かります。停止状態(ニュートラル)から押すとバックします。そしてコントローラー中央でタイヤのカタチをしているのがステアリング(ハンドル)。やさしく左右に回してみましょう。「ちょっとずつ」動くのがわかりましたか?これがミニッツが本格的なR/Cカーの証明。つまり、繊細な操作ができてしまう。これは様々な部品が精密にできていて、構造的にも実物のクルマとほぼ同じだからです。

要するに、上手に走らせるにはコントロールの仕方がコツ。まずはゆっくりスロットル(アクセル)を引いて固定し、ステアリング(ハンドル)も一定に保ちます。どうです?クルクルキレイな円を描いて回りますか?滑るような動きをしたらアクセルが強すぎるかもしれません。めげずに練習あるのみです。4WDのMA-020Sは、滑りやすいドリフトタイヤが装着済み。まずはゆっくり走行させてください。

次はペットボトルなどを2コ、1.5mぐらい離して置いてください。そこを楕円で走ってみてください。イキナリ先ほどより難しいと思います。帰ってくるときはハンドル操作が逆になるのにも慣れましたか?速く走る必要はありません。いやむしろゆっくり走る努力が必要です。そう、同じ軌道で回ることができるかが重要なのです。

次はペットボトルなどを2コ、1.5mぐらい離して置いてください。そこを楕円で走ってみてください。イキナリ先ほどより難しいと思います。帰ってくるときはハンドル操作が逆になるのにも慣れましたか?速く走る必要はありません。いやむしろゆっくり走る努力が必要です。そう、同じ軌道で回ることができるかが重要なのです。

それでは、そのまま8の字を描いてみてください。これがスイスイできたらもう卒業です。実はちゃんとしたコースも発売されています。部屋の中で目標物をクリアしていくお手製のコースでエキサイトされている方も多数いらっしゃいます。

それでは、そのまま8の字を描いてみてください。これがスイスイできたらもう卒業です。実はちゃんとしたコースも発売されています。部屋の中で目標物をクリアしていくお手製のコースでエキサイトされている方も多数いらっしゃいます。

全長約18cmのミニッツなら、2m×1mくらいのスペースがあれば、

自宅のリビングでも十分に楽しむことができます。

サーキットまで行かなくても家のリビングでドリフトを決めたい。

そんな方にピッタリなのがミニッツAWDシリーズです。

定常円旋回とは一定の大きさの円状に旋回を行うこと。ここではドリフト走行のコーナリングのコントロールを練習します。

走行場所に目標物を置きます。ドリフトのきっかけはステアリングを右(もしくは左)にいっぱいまで切り、 スロットルをいっぱいまで引きます。

(フルスロットル)スロットルを引いたまま、ステアリングを少しずつニュートラルへ戻していきます。

この操作で車体はドリフト走行状態(横滑り)になります。

目標物の周りを一定の大きさの円状に旋回し続けられるようにスロットル・ステアリングを調整します。

はじめは半径50cmほどの円で続けられるように練習し、徐々に半径を小さくして練習します。

定常円旋回とは一定の大きさの円状に旋回を行うこと。ここではドリフト走行のコーナリングのコントロールを練習します。

走行場所に目標物を置きます。ドリフトのきっかけはステアリングを右(もしくは左)にいっぱいまで切り、 スロットルをいっぱいまで引きます。

(フルスロットル)スロットルを引いたまま、ステアリングを少しずつニュートラルへ戻していきます。

この操作で車体はドリフト走行状態(横滑り)になります。

目標物の周りを一定の大きさの円状に旋回し続けられるようにスロットル・ステアリングを調整します。

はじめは半径50cmほどの円で続けられるように練習し、徐々に半径を小さくして練習します。

注意:フロントタイヤのイラストはイメージです。

注意:フロントタイヤのイラストはイメージです。

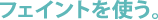

ストレートをフルスロットルで加速し、いくつものコーナーを巧みなラインですり抜けていく。そんなエキサイティングな走りを存分に楽しむことができる場所がサーキット。ショップごとに、いろんなレイアウト、路面のコースがあって時間制(有料)で走ることができる。みんなが楽しむ場所だから当然、そこには走行ルールや注意事項があるから、サーキットに行く前にホームページなどでしっかり把握しておこう。

ストレートをフルスロットルで加速し、いくつものコーナーを巧みなラインですり抜けていく。そんなエキサイティングな走りを存分に楽しむことができる場所がサーキット。ショップごとに、いろんなレイアウト、路面のコースがあって時間制(有料)で走ることができる。みんなが楽しむ場所だから当然、そこには走行ルールや注意事項があるから、サーキットに行く前にホームページなどでしっかり把握しておこう。

公式大会と同じクラスの本格的サーキット。約11mのストレートと13のコーナーを備え、ランオフエリアも設けられている。 ※コースレイアウトは変更になる場合がございます。

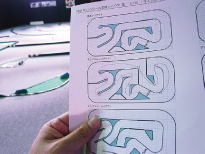

ただ漠然と走っていても、上達は望め無い。どこをどう走ったら速く正確に走れるかを考え無いとサーキットでは意味が無い。そのために、例えばコース図を手に入れて、走りのポイントとなりそうな箇所をチェックしながら自分ありの走行ラインを描いてみよう。

ただ漠然と走っていても、上達は望め無い。どこをどう走ったら速く正確に走れるかを考え無いとサーキットでは意味が無い。そのために、例えばコース図を手に入れて、走りのポイントとなりそうな箇所をチェックしながら自分ありの走行ラインを描いてみよう。

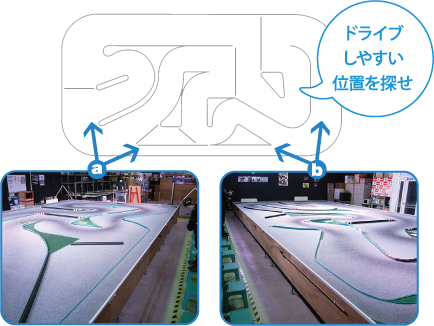

コース図で全体のレイアウトを把握することができても、実際にサーキットを目の前にしてみると印象はずいぶんと違ってくる。そこで、まずはコースを俯瞰するような感じで全体を把握しつつ、イメージをより確かなモノにしよう。次にコースの周りを歩いてみて、気なるポイントを掴んでおくことが大切。コース図になかった勾配や、コーナーを最短で抜けるラインなどが発見できるハズだ。

コース図で全体のレイアウトを把握することができても、実際にサーキットを目の前にしてみると印象はずいぶんと違ってくる。そこで、まずはコースを俯瞰するような感じで全体を把握しつつ、イメージをより確かなモノにしよう。次にコースの周りを歩いてみて、気なるポイントを掴んでおくことが大切。コース図になかった勾配や、コーナーを最短で抜けるラインなどが発見できるハズだ。

R/Cではコントローラーを構えた位置が、ドライバーの目線となる。ここで注意すべきことは、操作するポジションによって、コースの見え方も違ってくるということ。コース中央では全体が見えていたのに、コース右端では、その距離間も違うだろうし、ある特定のコーナーがブラインドになってしまうなど。走りのイメージもコーナーへ侵入するリズムも変わってしまうので、操作する位置を変えて見ることも意識してやってみよう。

R/Cではコントローラーを構えた位置が、ドライバーの目線となる。ここで注意すべきことは、操作するポジションによって、コースの見え方も違ってくるということ。コース中央では全体が見えていたのに、コース右端では、その距離間も違うだろうし、ある特定のコーナーがブラインドになってしまうなど。走りのイメージもコーナーへ侵入するリズムも変わってしまうので、操作する位置を変えて見ることも意識してやってみよう。

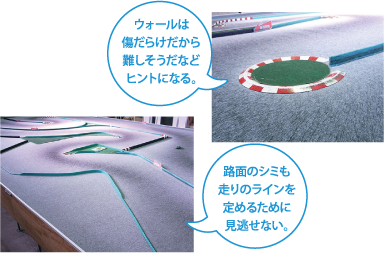

感覚だけに頼ったドライビングでは、一度つまずくと全体のリズムがくるってしまう恐れがある。安定した走りをモノにするためには、走りのラインを定めるための目標物を見つけておこう。目標物はサーキットによって異なるが、ゼブラゾーンやウォールの汚れ、路面のシミ、看板など様々なものが見つかるハズ。そして走行中は車だけを見るのではなくて、コーナーの一つ先を見るぐらいの感覚で走行するとベターだ。

感覚だけに頼ったドライビングでは、一度つまずくと全体のリズムがくるってしまう恐れがある。安定した走りをモノにするためには、走りのラインを定めるための目標物を見つけておこう。目標物はサーキットによって異なるが、ゼブラゾーンやウォールの汚れ、路面のシミ、看板など様々なものが見つかるハズ。そして走行中は車だけを見るのではなくて、コーナーの一つ先を見るぐらいの感覚で走行するとベターだ。

さぁ、いよいよ走行開始だ。

でも、いきなりスピードをあげて攻めようなんてことは禁物。

あくまで、クルマを自分のイメージ通り正確にコントロールすることが重要だ。

その方法として、コースの真ん中をゆっくり走ってみよう。

簡単そうだが、やってみると意外に難しく、ステアリングとアクセルワークがいかに大切かわかるはずだ。

真ん中走行で周回を重ねていくと、走りのリズムも自然とつかめてくるだろう。

さぁ、いよいよ走行開始だ。

でも、いきなりスピードをあげて攻めようなんてことは禁物。

あくまで、クルマを自分のイメージ通り正確にコントロールすることが重要だ。

その方法として、コースの真ん中をゆっくり走ってみよう。

簡単そうだが、やってみると意外に難しく、ステアリングとアクセルワークがいかに大切かわかるはずだ。

真ん中走行で周回を重ねていくと、走りのリズムも自然とつかめてくるだろう。

リズムがつかめてきたら、最初にイメージした走行ラインを意識した走りをしてみよう。

ここでは、ひとつ一つのコーナーに捉われるのではなく、一定区間をブロックとして考えコーナーをどんどんつないでいくイメージを大切にしよう。

決して速く走る必要はない。

ラインどりを正確にこなしながら、コーナー進入時の車体姿勢、ステアリングの切り方、アクセルの強弱などを体にしみこませるように、ていねいにドライビングしよう。

リズムがつかめてきたら、最初にイメージした走行ラインを意識した走りをしてみよう。

ここでは、ひとつ一つのコーナーに捉われるのではなく、一定区間をブロックとして考えコーナーをどんどんつないでいくイメージを大切にしよう。

決して速く走る必要はない。

ラインどりを正確にこなしながら、コーナー進入時の車体姿勢、ステアリングの切り方、アクセルの強弱などを体にしみこませるように、ていねいにドライビングしよう。

コースに慣れてきたところで、最終的に全体の走りを組み立てていこう。

コースの特性を理解しながら、具体的にどこで加速、減速し、どういった車体姿勢でコーナーにはいればタイムロスなくスムーズに抜けることができるかを考え実践していくのだ。

ミスしても気にすることはない。

むしろ、その原因について考えることが大切だ。

それはスピードの加減が良くなかったのか、コーナー進入時の角度がまずかったのか、それとも。。。頭の中でアレコレ考え、トライしながらベストなラインどりと、それにふさわしいドライビングを見つけていこう。繰り返すうち、走りに格段の差が生まれているはずだ。

コースに慣れてきたところで、最終的に全体の走りを組み立てていこう。

コースの特性を理解しながら、具体的にどこで加速、減速し、どういった車体姿勢でコーナーにはいればタイムロスなくスムーズに抜けることができるかを考え実践していくのだ。

ミスしても気にすることはない。

むしろ、その原因について考えることが大切だ。

それはスピードの加減が良くなかったのか、コーナー進入時の角度がまずかったのか、それとも。。。頭の中でアレコレ考え、トライしながらベストなラインどりと、それにふさわしいドライビングを見つけていこう。繰り返すうち、走りに格段の差が生まれているはずだ。